我国是世界第一产棉大国,年产量近500万吨,但我国每年仍然要进口超过100万吨原棉。大量进口的原因,不是因为国产棉花产量不够多、价格不够低,而是因为国产棉花的纤维不够长,直接影响到高端纺织品的质量。

直到2011年,一位农民出身的科学家,经过十多年的艰苦实验、不断培育,将我国棉花纤维的长度提高了0.3厘米,而就是这小小的0.3厘米,却让中国的高端棉纺织产业,开始摆脱对进口棉花的依赖,也使中国的棉花研究达到世界领先水平。

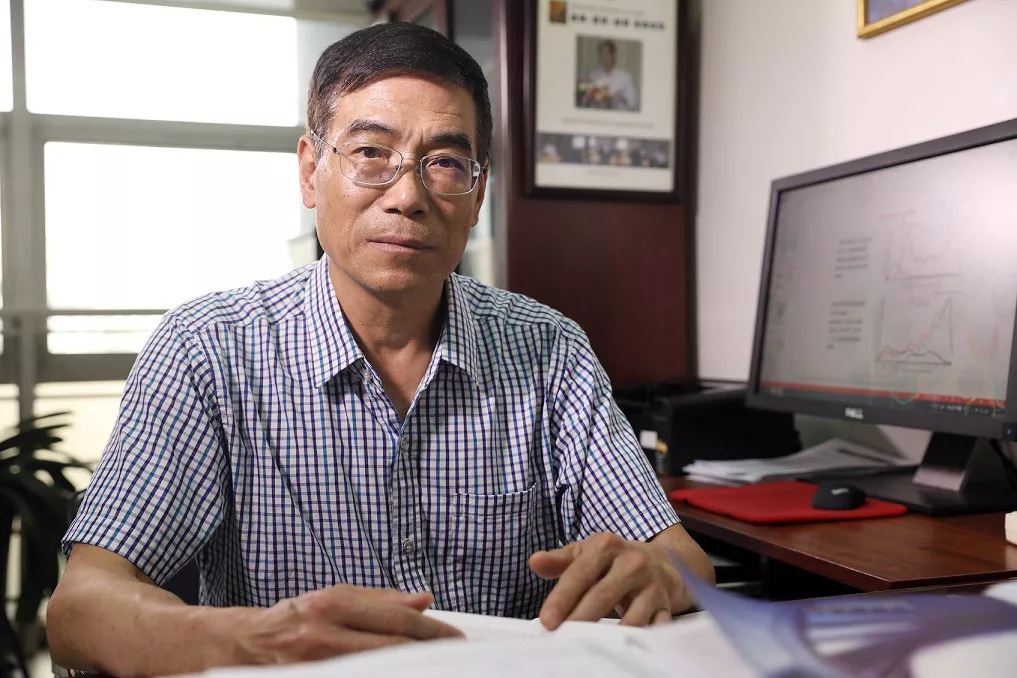

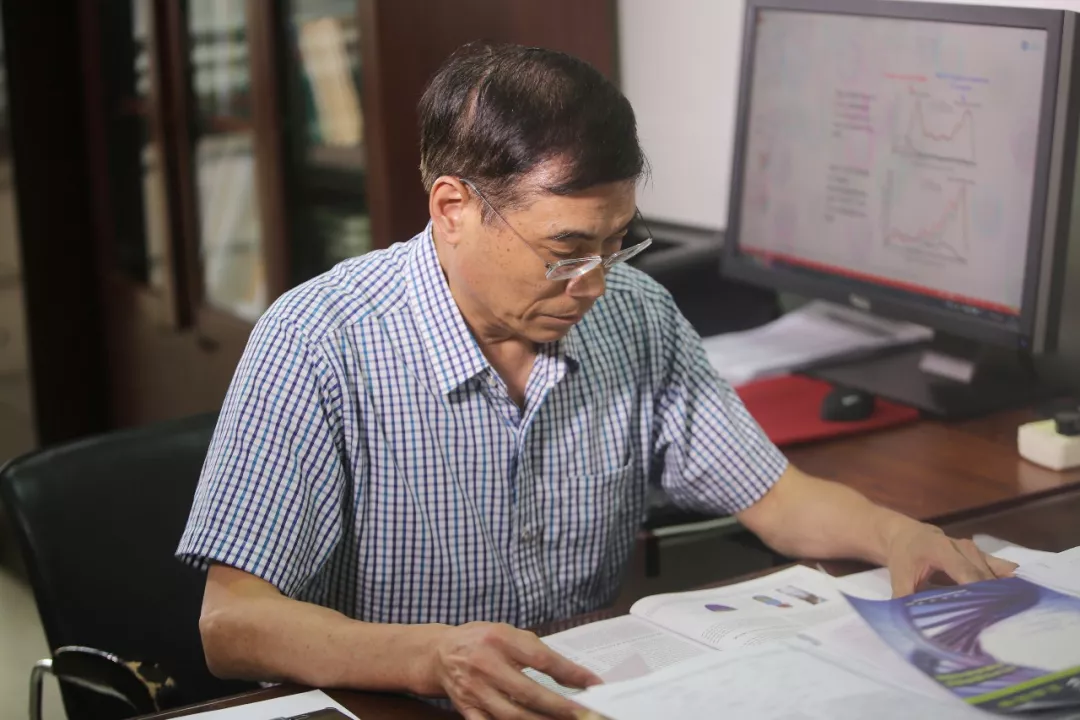

他就是中国科学院院士、武汉大学高等研究院院长、著名植物分子生物学家——朱玉贤。

1955年,朱玉贤出生在浙江富阳一个普通农民家庭。高中毕业后,朱玉贤务过农、当过兵,却始终没有放弃对学业的追求。

我在乡下念到初中,1971年到我们县城,被推荐去上高中。上了两年,我们就回乡当农民。1974年12月,应征入伍,在舟山三年,在陆军守岛部队。

这段当兵守岛的经历,磨练了他的毅力和体魄,也为随后的求学和科研生涯打下了重要基础。

▲朱玉贤从军时

1977年国家恢复高考,这个消息激起了朱玉贤继续求学的渴望。1978年4月,朱玉贤退伍回家准备参加高考,但一到家,却赶上了农忙。四月、五月正好是割麦子、割油菜的时候。

▲朱玉贤收油菜的故事

帮他们把麦子收了,油菜收了,田都种掉之后,我就着急上火地要复习功课了。我妈下地的时候跟我说,‘儿子,今天我们家油菜晒在外面,要下雨,你记得收油菜’。

我下午在我的房间里面看书,看到窗外巨大的雨下来。我脑子里一脑袋的代数、几何,根本就没想到我妈跟我说的要把油菜收回来。等到她晚上下班回来的时候,一看我们家的油菜全在地里。所以这个故事,就成了我们家乡农民攻击我这个书呆子很老的故事。

1978年,朱玉贤考入浙江农业大学,毕业后留校当了三年助教。随后,朱玉贤申请到美国康奈尔大学植物科学系攻读博士学位,开始深入到分子生物学研究的前沿研究领域。

▲让中国的棉花纤维长高0.3厘米

我本来就是农民,高考就上了农大,农大毕业之后成家,留在学校当老师。那个时候农业部搞世界银行贷款,帮助培训青年教师,我们就用了世界银行贷款的钱去了美国康奈尔大学,用了不到四年的时间获得了博士学位。

毕业之后,就去到中部的华盛顿州,在华盛顿大学做了一年半的博士后。虽然做一年半的博士后都可以转成绿卡的身份,但我们是农民的小孩,有一种叶落归根的感觉,我还是愿意回国,1991年回到北大生物系。

回国后,朱玉贤进入北京大学生命科学学院任教,开始从事植物基因克隆和表达研究,并建立起自己的实验室。

1998年,国务院提出建设优质棉工程。农民出身的朱玉贤,终于找到了一个充分施展才能的理想课题,由此开始了长达十多年的棉花研究。

▲朱玉贤在观察棉花

▲朱玉贤在检查棉花生长情况

1997、1998这几年都在找一个课题,找一个适合自己做的东西,这个很要紧。一直到1997、1998年,国家搞优质棉工程,我发现这个好像很适合我,就开始做棉花。

棉花是一个很有意思的作物,我们现在穿衣服都是丝被体的棉花,大概纤维长在3.0到3.3厘米之间,我们国家的棉花主要在2.8到3.0左右,美国的棉花在3.0到3.3。

差10%的纤维长度,在纺织业来说差距很大的。质量好的棉布就要掺入越来越多的3.3厘米的蚕纤维,以保证棉纱之间的接头越来越少。

我们以前的棉花纤维比较短,布就比较粗比较厚,随着人民生活水平的提高,希望用好的、穿好织纱的布,那就需要越来越多的长棉,所以纤维从3.0到3.3或者3.4,那对纺织业来说是一个革命,非常重要。

▲朱玉贤向记者介绍棉纤维标本

在小小的实验室里,朱玉贤带领团队进行了长达13年的反复实验,终于发现了控制棉纤维伸长的调控机制。通过这些发现,朱玉贤的团队成功让中国的棉花纤维长高了0.3厘米。

2010年,中国农科院棉花所的栽培试验证实,在棉花纤维显著伸长的10个株系中有8个都来自朱玉贤实验室。

2011年,朱玉贤研究团队的成果,获得国家自然科学二等奖,用科学力量开拓出我国棉花产业的新格局。

▲朱玉贤(右)在院士证书颁发仪式上

回顾这段科研探索经历,朱玉贤院士分享了他的科研体会。

▲不断地克服困难、往前走

做科研肯定有很多难以想象的艰难困苦,科研里面最多的是失败。我康奈尔大学的老师Peter Davis,他跟我说的是,‘每个人一生,只要你是个学者,你遇到的失败要比成功多得多得多。成功如果是1的话,失败可能就是99,所以你要不会面对失败的话,那你就不能做科学’。

实际上做科研,我早年去剑桥,牛顿的纪念堂地上有几行字说,‘自然和自然界的规律隐藏在黑暗中,学者就是给人类带来光明的人’。

科学家实际上做的工作成功不成功,你是不知道的,只不过凭着你的本心,不断地克服困难、往前走。

朱玉贤院士也是国内最早从事植物分子生物学前沿研究的科学家,他主编的《现代分子生物学》,发行量超过50万册,已成为我国高等学校生物学专业的主要教材。

▲《现代分子生物学》

他经常和学生分享,“当你进入实验室的时候,要像脱去外衣那样放下你的想象力,因为实验操作中不能有一丁点儿的想象,否则,你对事物的观察就会受到影响;当你翻开书本的时候,你又必须尽可能展开你想象的翅膀,否则,你就不可能走在别人前面”。

我们有一句话叫温故而知新,所以创新首先是要把底子打好,把已知的都知道才能创新,并不是异想天开。

创新就是要在全世界从来没人知道过的那点上,往里面做。所以,要创新首先就要把现在的知识学好、学扎实、学到。

▲朱玉贤(左)和学生在做试验

扎实的基础是创新前提,在朱玉贤院士看来,要推动一个国家科研实力的不断提升,一方面要培养高水平创新人才,另一方面更要加强科学普及,提高全民科学素质。

国家是一个很复杂的体系,国家需要科学家,国家也需要很多的农民、很多的工人,所以科普并不是一定要鼓动很多人当科学家,科普就是让当农民、当工人的人,都有更好的认识,能够认识到当农民怎么把农民当好,当工人怎么把工人当好。所以科普的一些东西当然里面会有一些文章,会触动一些少年的情怀成了科学家了,这很好。但是不成科学家也不要紧,科普只要把知识、把道理告诉国人就够了。

2014年4月,朱玉贤院士担当起武汉大学高等研究院首任院长,开始带领团队开拓生命科学、化学、物理学、材料科学等领域的学科交叉研究,探索交叉学科人才培养的新模式。

我们期待朱玉贤院士团队,在前沿创新和人才培养上给中国科学界带来新的惊喜!