截止2020年5月,全球人民和新冠病毒已经较量了上百个日日夜夜,各国政府、各行各业都在经受着疫情的严酷拷问。教育系统在此次疫情中面临的挑战可谓是前所未有,全国乃至全球各级教育机构纷纷停课,几亿师生被迫“在家上学”,老师打破传统教学方式,学生改变传统学习方式,全球公共危机倒逼教育改革,挑战重重的同时无不给教育信息化的转型升级带来了新的机遇。如何抓住这次机会重塑信息技术驱动的教育新生态,已经成为各级各类教育机构的新掘点。据此,武汉大学教育科学研究院彭宇文教授发出呼吁:“‘应急’不等于‘应付’,如何借助此次机遇,将现代信息技术的优势转化为教育效能,创建信息化教育新常态,是需要我们系统解决的问题。”为此,彭老师带领其师生团队,积极探索从“技术本位”向“教育本位”转化的信息化人才培养模式,开启了线上“特色师门研讨”新探索。

一、探索与创新共进

研究生师门作为学术共同体与研究生培养的重要组织形态,在研究生教育中发挥着日益重要的作用,而“师门研讨”作为研究生教育的重要教学模式,在提高学生思辨能力,促进协作创新、师生情感交流等方面有着不可或缺的地位。新冠肺炎疫情造成空间和时间上的疏离,我们不禁思考,学生培养如何照常进行?科研工作如何稳步推进?师生情感如何深度交流?彭老师及其弟子就此进行了一系列探索。

(一)云上相约,自成体制

师门研讨会作为非正式组织,在高校培养方案中并无具体的制度设计,也未规定特定的学分,在实际操作过程中具有相对的随意性。但是彭老师抓住了当前“停课不停学”的学习氛围,充分利用在线学习的易得性,高效性,泛在性等特点,在学校正式开课前便和师门弟子协商制定本学期线上例会制度,在充分考虑各级学生课程安排和学习任务的前提下,将每周三下午定为“师门研讨主题日”,并指定一人为会议秘书,协助老师组织开展会议,整理每期例会资料。至此,我们师门形成隐形规约,每周三准时“云上相约”,截止到2020年5月7日,我们借助“腾讯会议”、“zoom”等平台共顺利进行11场研讨会(3月25日休息一次),线上例会制度已初步形成。

“彭家湾”线上研讨日常

(二)智、美、情、思,塑造完人

与院系等正式组织相比,师门对研究生发展的影响是更为全面且深入的,不同师门组织文化类型对研究生发展的影响存在诸多差异。彭老师秉承立德树人的培养目标,在研究生培养过程中力求全方位育人,育完人。但是相较于面对面交流,线上例会在趣味性、参与度、情感流露等方面相对局限,线上例会徒有其表、流于形式是一个急需解决的问题。据此,他本着“全面发展”的培养目标,带领团队在探索和尝试中不断创新,提出将师门例会主题化的创意。即以“力量”为主题词,分设“艺术的力量”、“研究的力量”、“情感的力量”、“思想的力量”四个篇章,围绕这四个篇章分别进行不同的研讨与交流。其中“艺术的力量”旨在借“音乐”、“影视”、“诗歌”等不同艺术形式陶冶同学们的情操,发展同学们审美;“研究的力量”是我们的主打模块,通过对“文献研读”、“方法学习”、“逻辑训练”、“写作实战”等各个环节的打磨,来培养同学们科研和创新的能力;“情感的力量”则是“家庭式”师门文化的必备篇,意在通过真诚的情感交流培养同学们的家国情、城市情、学校情、师生情、同学情......“思想的力量”意在拓宽同学们思想的深度和广度,通常设开放性话题,鼓励同学们从不同的维度进行深度思考、碰撞火花以训练思维。“艺术”、“研究”、“情感”、“思想”四个模块交相辉映,构成统一立体的特色研讨体系。

1.云聚珞珈尽遐想

“做一个有情趣、有雅好的人”是老师给我们提的第一个要求。作为本学期的开篇之作,第一期例会以“雅韵珞珈、情牵江城”为主题,意在以交响乐欣赏的方式拨开疫情的阴霾,传达积极向上的精神,揭开这令人难忘的新学期第一课。在此期例会中,我们充分利用在线学习平台中“屏幕共享”、“声音共享”、“视频共享”等功能,将《自新大陆》、《柴可夫斯基第六交响曲》、《春之声圆舞曲》、《蓝色多瑙河》、《克罗地亚狂想曲》等经典名曲尽收耳中,实现了云上同享一首曲、千里共吟一首歌的会议模式。欣赏之余,老师还提议每位同学为本次会议题名,一时间“等待”、“遐想”、“牵挂”等标题纷纷涌现,表达了同学们远在各地、心聚珞珈的情谊,寄予了武汉早日重启,大家早日归“珈”的美好愿景。

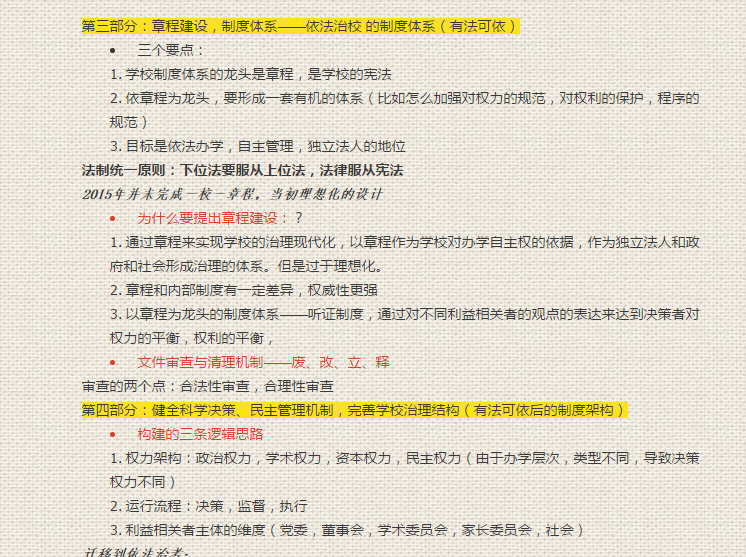

2.研读写作新探究

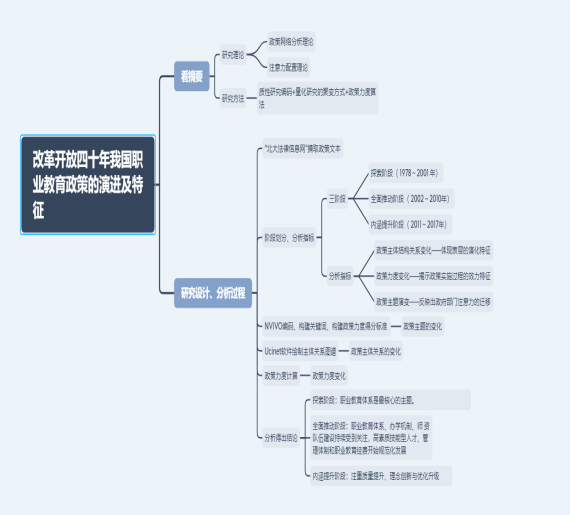

“做一个有方法、会科研的人”是老师给我们提的第二个要求。虽然疫情阻断了我们进行“田野调查”、“扎根理论”、“问卷访谈”等研究模式,但是老师鼓励我们借助此次机会潜心阅读,专注文献研究。利用线上讨论的便捷性、开放性等特点,我们将“研究的力量”分“研读”和“写作”两个模块进行,以目前正在承担的国家教育考试重点项目“依法治考的理论与实践”为主要对象,结合同学分享汇报、老师点评讲解等形式,分别对《国家教育考试违规处理办法》、《依法治教实施纲要2016-2020》、《全面推进依法治校实施纲要》三个课题项目相关文件和代表性论文共十二篇进行深度学习和研讨,为时五期。此外,我们还特别举行了一期“论文写作”专题,由老师主讲,参考众多“双一流”高校的学位论文基本规范,从格式要求,到选题设计再到逻辑框架,深入学习论文写作的基本功,同时也邀请毕业班的师兄师姐分享他们毕业论文的写作历程和经验,同学们收获颇丰。

学生分享的文献研读和政策研读笔记

3.真情吐露表真言

“做一个有真情、有热血的人”是老师对我们的第三个要求。老师常说,“我就把你们当家人一样,我们之间的情感交流是最真实最坦诚的”。此次疫情首先爆发在我们最熟悉最亲近的城市,我们为逝去的同胞悲痛,我们为抗疫前线的英雄自豪。在被迫与她分离的这些日子,我们对武汉五味杂陈的情感也悄然涌上心头。为此我们特别举行了一期“情感的力量----从《汉阳门花园》说起……”的特殊例会,由共同学唱《汉阳门花园》这首武汉方言民谣开始,一起诉说“我”和武汉的故事,从汉阳门的轮渡到户部巷的早点,从吉庆街的烧烤到万松园的蟹脚面,东湖绿道的故事、归元禅寺的哲思、古琴台的雅境、汉正街的人间……在武汉已经生活近四十年的彭老师,带领我们沿着线上的地图重游武汉,回忆我们和这座城市的故事,吐槽她磨人的交通、极端的天气、粗犷的性格……在“家庭式”师门组织文化氛围下,我们毫不忌讳地表露出内心真情,对于武汉,我们容许自己抱怨连篇,却由不得他人诋毁半句。会上,政治与公共管理学院17级师兄周壮同学作为本土“武汉伢”,对武汉更是深情,才华横溢的他朗诵自创的《武汉赋》一首,短短数十字,行文酣畅淋漓,颇有气概,足见他对家乡感情之深。

4.向前向后思人生

“做一个有思想、会思考的人”是老师对我们提出的第四个要求。在“思想的力量”篇中,我们举行了一期“向前看还是向后看?”的主题例会,会上18级高等教育学专业的邓小磊同学充分发挥其本科的哲学专业背景,从方法论的角度解析了“先前看和向后看”的哲学内涵;18级行政管理学专业的姜杰文同学就当前新冠肺炎疫情防控中的现实事例,结合其专业背景,从时间、决策、个人奋斗、人类文明四个维度阐述了他对“向前看还是向后看”的思考;17级行政管理学专业的游璇同学,则从生活态度入手——“向前看是积极生活、勇于突破,向后看是不忘初心、心怀感恩”,向我们展示了她对平凡生活的精致思考。与此同时,老师作为一个长者,也和我们分享了他对“向前看还是向后看”的人生思考,带领我们品读《莎士比亚十四行诗》中对光阴的感叹,回忆巴金先生的《十年一梦》。老师说,“不管是向前看还是向后看,都是为了过好每一个当下”。为此他还当场作打油诗一首送给同学们,以资鼓励。

(三)开放多元,尊重个性

“彭家湾”是一个大家庭,校内有行政管理学、高等教育学、教育经济与管理等多个专业的学生师承彭老师,老师也已培养各类弟子百余人,输向五湖四海。充分利用线上研讨的泛在性,在“情感的力量——从《汉阳门花园》说起”那期中,我们邀请到了多位已经毕业的师兄师姐加入我们,请他们从扮演过的“学生”和“社会人士”两种角色视角来分享他们眼中的武汉,对我们颇有启发。会后我们也在微信群中协商,日后可充分利用线上会议的灵活性适度调整例会时间,方便更多师兄师姐加入我们。“开放多元”一直是“彭家湾”秉承的师门文化理念,我们的研讨除了面向校内外同门,对于其他师门的学生我们也敞开大门,正如老师所言,“师门还是有点狭隘了,我们要致力打造学门文化,欢迎更多志同道合者加入我们”。

其实提倡开放多元是为了更好地发展个性,光师门在校同学的本科专业背景,我们就涵盖了哲学、文学、工学、管理学等各类学科。老师一直提倡我们发挥本科专业的学科优势。在线研讨的灵活性为个性化的学习提供了更多的空间,老师常在研讨和学习的过程中,有方向、有目的地为不同专业背景的学生分配不同的任务。曾经学外语的同学要多发挥语言优势挖掘资源,学哲学的要充分运用思辨方法,学工学的同学则要更多地从技术层面入手,同时还鼓励不同专业的观点互相碰撞,互相启发,致力“百家争鸣,百花齐放”。

(四)评价总结,教学相长

每一期例会的设计都包含着老师的良苦用心,总结反思是师门研讨不可缺少的一个环节。充分利用线上会议资源共享的优势,老师要求我们将每一次例会中同学们做的报告、看的文献、作的作品、记的笔记都在群内共享,并按专题整合成资料供大家进一步参考。老师常说,“每一次回顾和整理都会有新的视角和收获,所以文章资料切不可用完就丢,要反复品读,反复回味”。此外,老师从来都是鼓励畅所欲言,他说:“我们的讨论从没有固定的答案,我们要善于思考,敢于批判,你们的观点也常常启发我,我们要做到教学相长。”

二、进步与思考同在

每一次新的探索都兼具失败的风险和成功的可能。无疑,本学期教育科学研究院线上“特色师门研讨会”的探索是成功的,师生情感再次拉近,课题计划稳步进行,技术运用更加自如,团队、个体同步发展。当然,我们不会就此停止探索的脚步,一些问题仍然值得我们深入探究,在取得初步成效的同时我们还进行了一系列深度思考。

1.学习方式的思考

“停课不停学”的一个普遍共识就是:不能把学校面对面的课堂教学照搬到网上。新型教学模式给我们带来更新传统课堂的可能,我们不再局限于固定的课时和固定的地点进行传道、授业、解惑,信息时代教育的泛在性、易得性,为我们的自主学习、团队学习和研究性学习提供了大量机会和资源,同时对学生的自觉自律、课堂质量标准、学校的评价体系也提出了更高的要求,如何解决好这些新型教育形态提出的新挑战,是值得我们进一步探索和改进的问题。

2.信息技术的思考

“教育信息化”这一口号和目标虽然早已有之,但仅存于少数较发达地区。此次疫情在某种程度上倒逼了教育信息化的发展,特殊时期的全新探索将成为教育发展的宝贵经验。比如广大教师的体验与参与比例非常之高,这些在以往是很难实现的。举国上下“停课不停学”的实践基本经受住了考验,算是一次较为成功的探索,说明我国教育系统的技术服务、课程资源、体制建设等还是相对成熟的。那么在正式复学后如何将“在线学习”常态化,可持续化,将“经验世界”、“语言文字世界”和“虚拟世界”有机结合,也是我们急需探索的一个问题。

3.教育文化的反思

每一次重大的公共危机都会引发各种次生灾害,疫情对我们的考量,小到个体卫生健康的测验,大到人类文明的拷问。我们需要政治、经济、科技的智慧来寻求对策,更需要文化教育的智慧来探求出路。在共面全球危机的关键时刻,教育系统的各个成员更应该具备面向未来的格局和担当。我们要在不断的探索中逐渐创造跨越时空,跨越文化的课堂、学校、社区、家庭;培养新时代的学生、教师和领导者;重建新型民主的师生关系、同学关系、地区关系和国家关系,共创学习共同体,呼唤社会在人类共同危机面前放弃斗争,携手共进。

附表:本学期彭宇文教授“师门例会”线上主题研讨一览表

篇章 |

主题 |

主要内容 |

时间 |

平台 |

艺术的力量 |

雅韵珞珈 情牵江城 |

交响乐赏析 |

2020/02/20 |

腾讯会议 |

五月漫谈 |

谈五月、谈艺术、谈自己...... |

2020/05/06 |

腾讯会议 |

研究的力量 |

“依法治考”政策研讨会 |

政策文件研读 |

2020/02/26 |

腾讯会议 |

你学霸了吗?(1) |

寒假生活分享 |

2020/03/04 |

腾讯会议 |

你学霸了吗?(2) |

读书汇报 |

2020/03/11 |

腾讯会议 |

你学霸了吗?(3) |

文献研读 |

2020/03/18 |

腾讯会议 |

教育法规研讨会 |

教育法规研读 |

2020/04/01 |

腾讯会议 |

论文写作新探 |

学习写作基本功 |

2020/04/08 |

Zoom |

课题项目研讨会 |

交流课题进展情况 |

2020/04/22 |

Zoom |

情感的力量 |

从《汉阳门花园》说起... |

分享“我”和武汉的故事 |

2020/04/15 |

Zoom |

思想的力量 |

向前看还是向后看? |

围绕主题各抒己见,深度交流 |

2020/04/29 |

Zoom |

(作者:曾心媛,武汉大学教育科学研究院2019级高等教育学专业硕士研究生)